「入浴介助で頭を洗うとき、利用者さんに負担をかけずに洗えているか心配…」「シャンプーの泡が目に入ったりしないかな」といった不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

入浴介助における頭の洗い方は、利用者さんの安全と快適さを確保する上で重要なポイントです。

正しい知識と技術を身につけることで、安心して入浴介助を行うことができます。

この記事では、ご家族の介護をされている方や介護の仕事に携わる方に向けて解説していきます。

- 安全な入浴介助の基本的な流れ

- 頭の洗い方のコツとポイント

- 便利な洗髪グッズの活用方法

入浴介助は毎日の生活に欠かせない大切なケアの一つです。

この記事を参考に、より安全で快適な入浴介助の方法を身につけていただければと思います。

入浴介助での洗髪のポイント

安全な入浴介助のための準備

入浴介助において、安全で快適な環境を整えることは何よりも重要です。

適切な準備を行うことで、介護される方の身体的な負担を軽減し、介護者自身も安心して介助を行うことができます。

具体的には、浴室の温度調整から始まり、必要な介助用具の配置、滑り止めマットの設置など、事前の環境整備が必要不可欠でしょう。また、入浴時の体調確認や、緊急時の対応手順の確認も欠かせません。

以下で、浴室の安全対策と必要な道具の準備について詳しく解説していきます。

浴室の安全対策と注意点

入浴介助の安全性を確保するには、浴室の環境整備が不可欠です。まず、浴室内の温度を25度以上に保つことで、ヒートショックのリスクを軽減しましょう。滑り止めマットは必須アイテムで、特に浴槽の出入り時の転倒防止に効果的な対策となります。

手すりの設置位置は、要介護者の身長や動作に合わせて適切な高さに調整することがポイントです。浴槽の縁や壁面に設置された手すりは、立ち座りの際の重要な支えとなるため、しっかりと固定されているか定期的な点検が必要でしょう。

浴室内の照明は200〜300ルクス程度を確保し、十分な明るさを保つことが大切になります。また、脱衣所と浴室の温度差を最小限に抑えるため、暖房機器の活用も検討すべきでしょう。

介護者は、緊急時の対応手順を事前に確認し、非常用ブザーの設置場所や使用方法を把握しておくことが重要です。浴室内での事故は一瞬で起こり得るため、常に細心の注意を払いながら介助を行いましょう。

入浴介助時は必ず2人以上で対応し、声かけを丁寧に行うことで、要介護者の不安を和らげることができます。安全で快適な入浴介助を実現するためには、これらの基本的な対策を確実に実施することが求められるのです。

入浴介助に必要な道具と準備

入浴介助に必要な道具は、大きく身体を洗うものと安全確保のための用具に分かれます。身体を洗う道具として、泡立ちの良いボディソープと柔らかいスポンジを用意しましょう。介護用の長柄ブラシは、背中など手の届きにくい場所を洗うのに便利です。

安全確保のための用具には、滑り止めマットと浴室用の手すりが不可欠。転倒事故を防ぐため、浴槽内と脱衣所の床に必ず設置することをお勧めします。体温計と血圧計も準備しておくと安心でしょう。

お湯の温度は38〜40度に設定するのがベスト。湯温計を使って、こまめに温度を確認する習慣をつけます。介助者は防水エプロンと介護用手袋を着用し、衣服の濡れを防ぎながら清潔を保てるようにしました。

介助を受ける方の体調や好みに合わせて、シャンプーやリンスも選びます。洗い残しを防ぐため、泡立てネットやシャンプーハットなども用意するといいでしょう。これらの道具は使用前に必ず点検し、不具合がないことを確認することがポイントです。

入浴介助の基本的な流れ

入浴介助の基本的な流れを理解することは、要介護者の安全と快適さを確保する上で非常に重要です。

適切な手順と注意点を押さえることで、介護者と要介護者の双方にとって、安心で効率的な入浴介助を実現できます。

介助の流れは、入浴前の体調確認から始まり、脱衣、洗体、洗髪、浴槽での温まり、着衣までの一連の工程を含みます。特に重要なのは、バイタルチェックと室温調整で、高齢者の場合は血圧の変動に注意が必要です。また、浴室内の転倒防止マットの設置や、必要な介助用品の配置など、事前準備も欠かせません。入浴時間は体力に合わせて10〜15分程度を目安とし、湯温は38〜40度に設定するのが望ましいでしょう。

以下で、入浴介助の各段階における具体的なポイントを詳しく解説していきます。

入浴前の確認事項

入浴前の体調確認は、安全な入浴介助の第一歩です。血圧や体温、食後の経過時間などをしっかりとチェックしましょう。体調不良のサインがないか、要介護者の表情や様子を細かく観察することが大切でしょう。

入浴前には必ず浴室の温度を確認し、寒暖差による体調の変化を防ぎます。室温は25度前後、湯温は38〜40度が適温となっています。要介護者の好みや体調に合わせて温度を調整するのがポイントです。

入浴時間は15分を目安にし、長湯は避けるようにします。体力の消耗を防ぐため、必要な道具は事前に準備して手の届く位置に配置しましょう。シャンプーやタオル、着替えなどの準備漏れがないか、ダブルチェックが重要となります。

入浴介助の際は、要介護者の安全を第一に考えた動きを心がけます。滑り止めマットの設置や手すりの点検も忘れずに行いましょう。体調の急変に備え、緊急時の連絡先は常に確認できる場所に掲示することをお勧めします。

入浴中の介助ポイント

入浴中の介助は、要介護者の体調に十分な注意を払いながら進めることが大切です。湯温は38〜40度に設定し、浴槽内での姿勢を安定させましょう。入浴時間は10分を目安とし、体力の消耗を防ぎます。

体を洗う順序は、上半身から下半身へと移行するのがポイント。背中は円を描くように優しくマッサージするような感覚で洗い上げていきます。介助者の手の力加減に気を配り、皮膚を傷つけないよう細心の注意を払うことがベスト。

洗い残しがちな部位として、首の後ろや耳の周り、脇の下などが挙げられました。これらの箇所は皮脂が溜まりやすいため、丁寧な洗浄が求められます。

浴槽内での立ち上がりや姿勢の変更時は、必ず介助者が支えるようにしています。滑り止めマットの使用も有効な対策となるでしょう。体調の変化にも敏感に反応し、顔色や呼吸の様子を定期的にチェック。異変を感じたら直ちに中止する判断力も必要となります。

入浴後のケアとフォロー

入浴後のケアは、体を優しくタオルで拭き取ることから始めましょう。特に高齢者の場合、皮膚が乾燥しやすいため、体の水分を十分に拭き取った後は保湿ケアが大切です。入浴後30分以内にボディクリームやローションを塗布することで、肌の潤いを保つことができます。

着衣の際は、体が冷えないよう素早く行動に移ることがポイント。特に冬場は、脱衣所と浴室の温度差による「ヒートショック」に注意が必要でしょう。

体調の変化にも十分な注意を払いましょう。血圧や体温、脈拍などのバイタルサインをチェックし、異常が見られた場合は速やかに対応することが重要です。入浴直後は血圧が不安定になりやすい時間帯のため、めまいや立ちくらみに気をつけながら介助を進めていきます。

髪の毛は、タオルで優しく水分を取り除いた後、ドライヤーで乾かします。頭皮を傷めないよう、ドライヤーは20センチほど離して使用するのがベスト。髪が乾いたら、必要に応じてブラシで優しくとかしてあげることで、心地よい仕上がりになるはずです。

頭の洗い方の基本とコツ

入浴介助での頭の洗い方は、要介護者の快適さと安全性を最優先に考えて行うことが大切です。

適切な洗髪方法を知ることで、要介護者の清潔保持だけでなく、心地よいコミュニケーションの機会にもなります。

頭を洗う際は、湯温を38度前後に保ち、力加減に十分注意を払う必要があるでしょう。また、シャンプーが目に入らないよう、洗髪用シャワーキャップやアイガードを使用することをお勧めします。介助者の立ち位置は要介護者の後方とし、首に負担がかからないよう、首の角度は30度程度に保つことが重要です。洗髪時間は5分程度を目安とし、長時間の姿勢保持による疲労を防ぐことも大切なポイントとなります。以下で、具体的な手順とコツを詳しく解説していきます。

洗髪の基本手順

洗髪の基本手順は、まず頭全体をお湯で十分に濡らすことから始めましょう。38度前後のぬるま湯を使用し、頭皮の汚れを浮かせるイメージです。シャンプーは500円玉大を目安に手のひらに取り、優しく泡立てることがポイント。頭皮を指の腹でマッサージするように、円を描くように洗い進めていきます。後頭部から耳の後ろ、さらに前頭部へと順番に洗っていくのが効率的でしょう。すすぎは42度前後のお湯を使用し、シャンプーが完全に流れるまで丁寧に行うことが大切です。特に耳の後ろや首筋は洗い残しが起きやすい場所なので入念にすすぎましょう。最後は、タオルで優しく水気を取り除き、頭皮を乾かします。介助者は要介護者の体調や疲労度に常に気を配りながら、15分程度で洗髪を終えることを心がけます。洗髪台や介助バーなどの補助具を活用すれば、より安全で効率的な洗髪が可能になるでしょう。

頭皮を傷つけない洗い方

頭皮を傷つけない洗い方のポイントは、優しい指の動かし方にあります。指の腹を使って円を描くように、頭皮をマッサージするように洗いましょう。爪を立てたり、ゴシゴシと強く擦ったりする動作は厳禁です。シャンプーは適量を手のひらで泡立ててから頭皮に載せていきます。頭皮の状態を確認しながら、特に耳の後ろや首筋は丁寧に洗い上げることがポイントでした。洗髪時は42度程度のお湯を使用し、温度変化による体への負担を最小限に抑えます。すすぎは地肌に優しく当てるように行い、シャンプーが完全に流れるまで丁寧に行うことが大切です。介助者の手の動きは一定のリズムを保ちながら、要介護者の様子を見守りましょう。頭皮のマッサージは血行促進にもつながるため、3〜5分程度かけてゆっくりと行うのがおすすめです。洗髪後は柔らかいタオルで優しく水分を拭き取り、頭皮を乾燥させないよう注意を払います。

洗髪時のリラックス方法

洗髪時のリラックス効果を高めるには、まず室温を28度前後に保つことが大切です。浴室内の温度が安定していると、被介助者の緊張がほぐれやすくなりましょう。頭皮マッサージは、指の腹を使って円を描くように優しく行うのがポイントです。耳の後ろやこめかみ付近を軽くマッサージすることで、自律神経が整い、リラックス効果が高まります。BGMを活用するのも効果的な方法でしょう。クラシック音楽やヒーリング音楽を流すことで、心地よい空間を演出できます。また、アロマオイルを使用する場合は、ラベンダーやイランイランなどのリラックス効果の高い香りを選びましょう。声かけも重要なポイントになります。「気持ちいいですか?」「温度は大丈夫ですか?」など、こまめに声をかけることで安心感が生まれ、より深いリラックス状態へと導くことができるのです。ゆっくりと時間をかけることで、洗髪時間が被介助者にとって心地よいひとときとなるはずです。

便利な洗髪グッズの紹介

入浴介助の現場では、適切な洗髪グッズを活用することで、介護者の負担軽減と被介護者の快適性を大きく向上させることができます。

洗髪グッズの選択は、介護の質を左右する重要な要素となります。適切なグッズを使用することで、介護者の身体的負担を軽減しながら、被介護者にとっても安全で快適な洗髪環境を整えることが可能になるでしょう。

例えば、シャワーチェアは姿勢を安定させ、洗髪時の事故防止に役立ちます。また、シャンプーハットは水が顔にかかるのを防ぎ、被介護者の不快感を軽減することができます。さらに、介護用のシャワーヘッドは水圧と水量を調整できるため、頭皮への刺激を和らげながら効率的な洗髪が可能になりました。以下で、具体的な洗髪グッズの種類と効果的な使用方法について詳しく解説していきます。

ケリーパッドの使い方と効果

ケリーパッドは、寝たきりの方の洗髪を安全かつ快適に行うための必須アイテムです。使用方法は、まずベッド上で対象者の肩の下にケリーパッドを敷き、首にフィットするよう位置を調整しましょう。排水チューブは必ずバケツなどの受け皿に向けて設置することがポイントです。洗髪前には38度程度のお湯を用意し、シャワーの勢いは弱めに設定するのがおすすめ。頭皮を優しくマッサージしながら、シャンプーを泡立てて洗い、すすぎは前方から後方へ丁寧に行います。ケリーパッドの効果は、洗髪時の水漏れを防ぎ、要介護者の首への負担を軽減できる点にあります。また、介護者の腰への負担も大幅に減らすことが可能です。使用後は水気をよく拭き取り、清潔な状態で保管することで長期間使用できます。このアイテムは、在宅介護における洗髪の質を格段に向上させる心強い味方となるでしょう。

おすすめの洗髪補助グッズ

洗髪時の負担を軽減する便利なグッズは、介護する側とされる側の双方にとって大きな助けになります。洗髪用チェアは、座位での安定した姿勢を保ちながら洗髪できる優れものでしょう。首や肩への負担を和らげる洗髪シャワーキャップは、水が顔にかかるのを防ぎ、快適な洗髪を実現。シャンプーハットは3,000円前後で購入でき、介護現場での使用頻度も高いアイテムです。寝たきりの方には、空気で膨らませるタイプの洗髪槽が便利ですね。ベッド上での洗髪を可能にする洗髪車も、施設などでよく活用されています。洗髪時の姿勢保持に役立つネックピローは、首への負担を軽減する効果が期待できます。シャワーチェアと組み合わせて使用すれば、より安全な洗髪が可能になるでしょう。これらのグッズは要介護者の状態や環境に合わせて選択することが大切です。介護保険のレンタル対象となる商品もあるため、ケアマネージャーに相談してみましょう。

参考:寝たきりでお風呂に入れない場合の介護方法|清拭用具

入浴介助に関するよくある質問

入浴介助に関する疑問や不安を抱えている方は少なくありません。

介護の現場では、入浴介助に関する様々な悩みが日々発生しています。特に、要介護者の状態や介護者の経験によって、適切な対応方法が異なることが多いため、戸惑いを感じる場面も多いものです。

例えば、認知症の方の入浴を拒否される場合の対応方法や、床ずれがある方の洗い方、体調の急変時の対処法など、具体的な場面での対応に不安を感じる介護者は多くいます。また、入浴介助の際の転倒予防や、体を洗う順番、適切な湯温の管理など、基本的な部分でも確認したい事項が数多く存在するでしょう。

このような疑問に対して、経験豊富な介護福祉士や専門家の意見を参考にしながら、安全で効果的な入浴介助の方法を身につけることが大切です。以下で、具体的な質問とその対応策について詳しく解説していきます。

入浴介助でのよくあるトラブルと対策

入浴介助の現場では、予期せぬトラブルが発生することがあります。高齢者の体調急変は、入浴中に最も注意が必要な事態でしょう。血圧の急激な変動を防ぐため、浴室と脱衣所の温度差は2℃以内に保つことが大切です。

転倒事故も深刻な問題として挙げられます。浴室内の床は必ず滑り止めマットを敷き、手すりの設置も欠かせません。介助者は利用者の体を支える際、腰を痛めないよう膝を曲げて重心を下げた姿勢を保ちましょう。

認知症の方の入浴拒否への対応も悩ましい課題となっています。無理強いは禁物であり、本人の気持ちに寄り添いながら、入浴剤やお気に入りの音楽を活用した工夫が効果的です。時には清拭や足浴から始めることも有効な手段となりました。

頭を洗う際は、温度調節された38℃前後のお湯を使用し、シャンプーが目に入らないよう専用のアイガードを装着することをお勧めします。洗髪後は、頭皮に残った石鹸分をしっかりとすすぎ、風邪予防のため、しっかりとドライヤーで乾かすことが重要なポイントになります。

頭を洗う際の注意点やコツ

頭を洗う際は、要介護者の体調と安全に細心の注意を払いましょう。洗髪前に、体温や血圧などのバイタルサインをチェックすることが大切です。洗髪時は42度前後のお湯を使用し、温度は必ず手首の内側で確認するようにしてください。

シャンプーは泡立てて優しく頭皮に馴染ませていきます。力を入れすぎると頭皮を傷つける可能性があるため、指の腹を使って円を描くように洗うのがポイント。首や肩に負担がかからないよう、洗髪台やケリーパッドの高さ調整も忘れずに行いましょう。

介助者は要介護者の表情や様子を常に観察することが重要でした。シャンプーが目に入らないよう、タオルで目を保護する工夫も効果的。すすぎ残しがないよう、耳の後ろや首筋まで丁寧にすすぐことを心がけます。

要介護者の体力や状態に合わせて、洗髪時間は5分から10分程度を目安に設定するのがベスト。寒さを感じやすい方には、肩にタオルをかけて保温することをお勧めします。洗髪後は、タオルで優しく水分を拭き取り、ドライヤーは頭皮から20センチ程度離して使用することがポイントでしょう。

まとめ:入浴介助での頭の洗い方のポイント

今回は、介護の現場で頭を洗う際の適切な方法を知りたい方に向けて、- 入浴介助時の頭の洗い方の基本手順- 安全性を確保するための注意点- 要介護者の状態に合わせた対応方法上記について、介護現場での経験を交えながらお話してきました。入浴介助における頭の洗い方は、要介護者の安全と快適さを最優先に考える必要があります。洗い残しがないよう丁寧に、かつ要介護者の体調や好みに配慮しながら行うことで、清潔保持と心地よさを両立できるでしょう。

介護の現場では、一人ひとりの状態に合わせた柔軟な対応が求められます。これまでの経験を活かしながら、要介護者との信頼関係を築いてきた努力は、必ず良い介護につながっているはずです。より良い入浴介助を目指して、要介護者の笑顔を引き出せる技術を身につけることは、介護の質を高める大切な一歩となるでしょう。まずは基本的な手順を確実に実践し、そこから要介護者一人ひとりに合わせた工夫を加えていきましょう。きっと、あなたの丁寧な介護が、要介護者の心身の健康維持に大きく貢献するはずです。

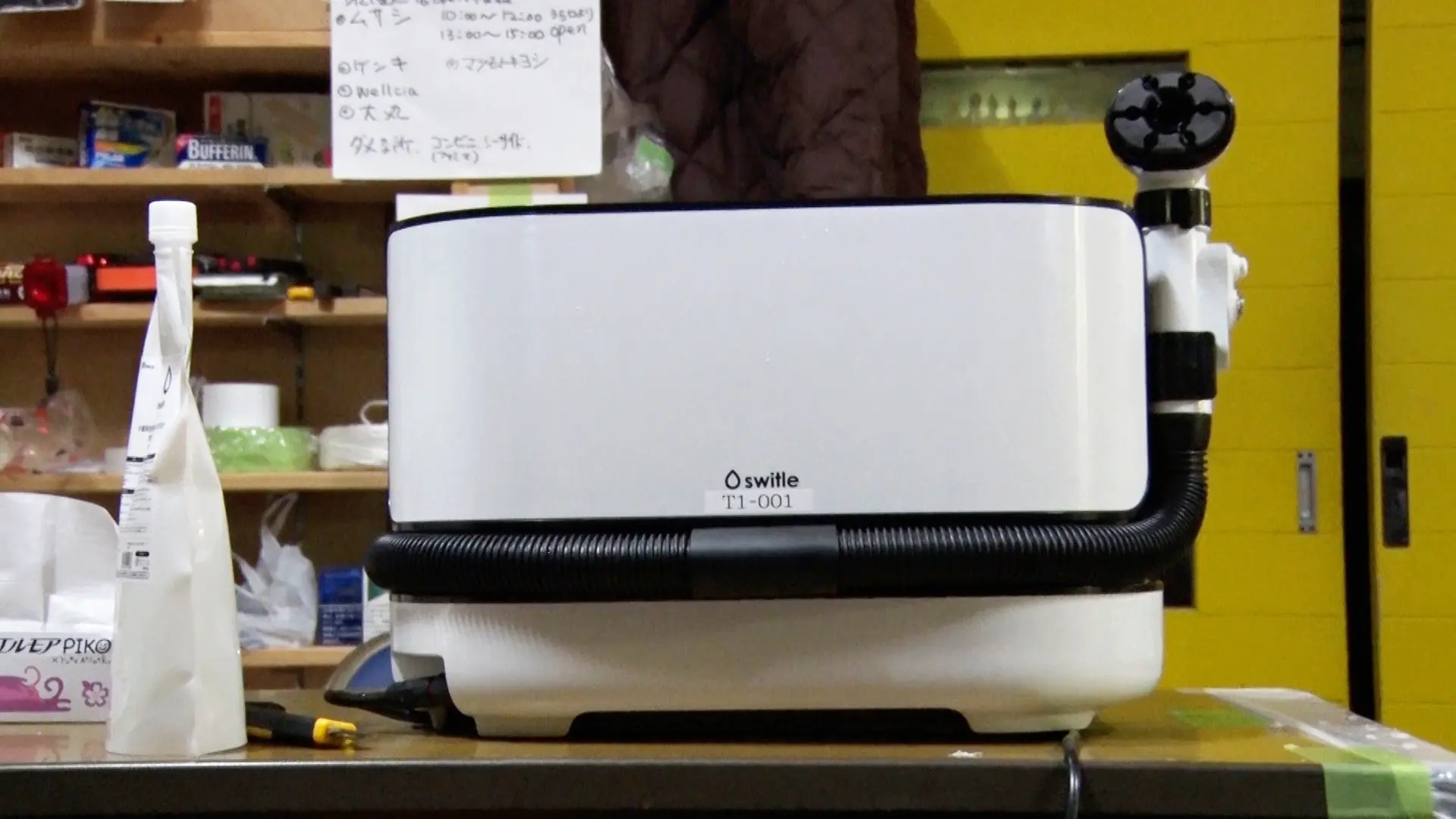

洗髪・清拭がラクに!

今話題の

スイトルボディ

震災時にも活躍する節水機能

身近にあれば家族も安心